こんにちは。晴田そわかです。

こんにちは。晴田そわかです。

今回の記事では《国語の授業が盛り上がる!小学生向けアクティビティゲーム10選》について紹介させて頂きます。

- 1. はじめに

- 2. 小学生向け国語アクティビティゲームの選び方

- 3. 国語の授業が盛り上がる!小学生向けアクティビティゲーム10選

- 4. アクティビティを効果的に使うコツ

- 5. まとめ

- 6. よくある質問(FAQ)

1. はじめに

小学生の国語の授業で、「もっと楽しませたい」「集中力が続かない」「子どもたちが言葉に興味を持たない」と感じたことはありませんか?

そんな時におすすめなのが、国語の力を楽しく伸ばすアクティビティゲームです。遊びの要素を取り入れることで、子どもたちは言葉や文章に自然と親しみをもち、語彙力や表現力がぐんぐん伸びていきます。

この記事では、小学生向けの国語アクティビティゲームを10種類ご紹介します。どれも教室や家庭ですぐに使えるものばかりで、学年や目的に応じてアレンジ可能です。国語の授業にメリハリをつけたい先生や、家庭で学習をサポートしたい保護者の方にも役立つ内容となっています。

✨関連記事はこちら👇

2. 小学生向け国語アクティビティゲームの選び方

国語ゲームと一口に言っても、その種類や目的はさまざまです。以下のポイントを押さえて選ぶことで、より効果的に授業や学習に活かすことができます。

◆ 対象年齢を意識する

低学年は遊び要素が強めの簡単なルールが適し、高学年では思考力や語彙力を活かしたゲームが好まれます。

◆ 学習目標で選ぶ

-

語彙力を伸ばしたい → しりとり、かるた

-

表現力を育てたい → 作文ゲーム、セリフづくり

-

聞く・読む力を高めたい → 読み聞かせクイズ、順番直しゲーム

◆ 活動人数に注目

-

全体で盛り上がる → グループ対抗戦やリレー形式

-

静かに集中したい時 → 個人ワーク型やペア活動

◆ 授業時間に合わせる

-

5分〜10分で終わる導入用

-

15分以上かけて深める発展用

このように目的に合ったアクティビティを選ぶことで、遊びながら本格的に国語力を育てることができます。

3. 国語の授業が盛り上がる!小学生向けアクティビティゲーム10選

それではいよいよ、小学生の国語授業が盛り上がるアクティビティゲームを10個ご紹介します。どれも簡単に始められて、繰り返し活用できるゲームばかりです。

3-1. しりとりバトル(語彙力・スピード力)

対象学年:全学年(低〜高)

学習目的:語彙力の増強、言葉の瞬発力

● 準備物:

ホワイトボード、タイマー(なくてもOK)

● ルール・やり方:

-

クラスを2〜3チームに分けます。

-

最初の言葉(例:「さくら」)を先生が出します。

-

各チームが順番に、最後の文字から始まる言葉を5秒以内に出していきます。

-

同じ言葉は使えません。

-

時間切れ・ルール違反(例:んで終わる、知らない言葉)は失格。

-

最後まで残ったチームが勝ち。

● ポイント・指導のコツ:

-

低学年は「動物しりとり」「食べ物しりとり」などテーマを限定すると◎。

-

高学年は「漢字で書ける言葉限定」など、難易度アップも可能。

-

最後に出た言葉を使って短文作文をすることで、表現活動にもつなげられます。

3-2. 漢字ビンゴ(漢字の復習)

対象学年:中学年〜高学年

学習目的:漢字の定着・語彙力の復習

● 準備物:

-

ビンゴカード(5×5マス程度。空欄でもOK)

-

漢字の一覧表(教科書や習得済みの漢字から)

● ルール・やり方:

-

生徒は事前に自分のビンゴカードに好きな漢字を記入します(例:25個)。

-

先生は用意した漢字カードやくじで1つずつ漢字を読み上げます。

-

当てはまる漢字があればマスを塗りつぶします。

-

タテ・ヨコ・ナナメいずれか1列揃えば「ビンゴ!」

● ポイント・指導のコツ:

-

出題の際、読み方だけでなく意味や使い方もクイズ形式にすると効果大。

-

高学年には「四字熟語ビンゴ」や「部首ビンゴ」などもおすすめ。

-

授業の最後やテスト前の総復習にぴったりです。

3-3. 絵しりとり or 絵カード作文(表現力・創造力)

対象学年:低学年〜中学年

学習目的:語彙と表現力の融合、想像力の育成

● 準備物:

-

白紙のカード(A6サイズ)

-

色鉛筆・クレヨン

● ルール・やり方(絵しりとりの場合):

-

1人ずつ、前の人の絵を見て、それを言葉にし、次の言葉を絵で描きます。

-

最後に全員で絵のつながりを言葉にして発表します。

● ルール・やり方(絵カード作文の場合):

-

教師または子どもたちが描いた「絵カード」を数枚ずつ配布。

-

その絵に合う短文やストーリーを作って発表。

-

個人またはグループで話し合って構成してもOK。

● ポイント・指導のコツ:

-

絵と言葉を結びつけることで、文章表現に抵抗のある子も楽しく参加できます。

-

「何が描かれているのか」ではなく、「どう見えたか・どう感じたか」に着目することで、子どもたちの個性が光ります。

-

絵から発展して短編作文を書く活動にもつなげられます。

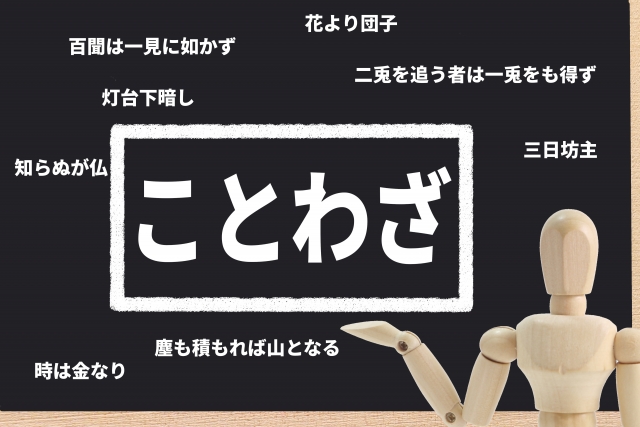

3-4. ことわざかるた(ことわざ理解)

対象学年:中学年~高学年

学習目的:ことわざの意味理解と定着

● 準備物:

-

ことわざの「上の句(前半)」と「下の句(後半)」を書いた手作りかるたカード(例:表「犬も歩けば」/裏「棒に当たる」)

● ルール・やり方:

-

子どもたちを2人1組にして対戦形式にします。

-

読み手(教師または児童)が「上の句」を読み上げます。

-

「下の句」が書かれたカードの中から正しいものを素早く取った人が勝ち。

-

多くの札を取った方が勝者となります。

● 指導のコツ・発展:

-

最初は「絵付き」のカードを用意すると視覚的に覚えやすいです。

-

正解した後は、そのことわざの意味や使い方を発表させることで定着を図れます。

-

高学年では「新ことわざ作り」など発展活動にも挑戦可能。

3-5. 読み聞かせクイズ(聞く力・読解)

対象学年:全学年

学習目的:聴解力、要点をつかむ力、記憶力

● 準備物:

-

絵本または短い物語(学年に合った内容を選ぶ)

-

問題用紙(選択式または記述式)

● やり方:

-

教師が物語をゆっくり・感情を込めて読み聞かせます。

-

読み終えたら、内容について数問のクイズを出題(例:「主人公の名前は?」「最後に何をした?」)。

-

個人またはグループで答えを出していきます。

● ポイント・アレンジ:

-

グループ対抗戦にすると盛り上がります。

-

正解だけでなく「なぜそう思ったのか」まで考えさせると読解力が育ちます。

-

難易度調整がしやすく、朝の読み聞かせ時間にも最適です。

3-6. つなげて作文リレー(文章構成・発想)

対象学年:中学年〜高学年

学習目的:文章のつながり、表現力、協働力

● 準備物:

-

ノートまたはB4用紙

-

タイマー(任意)

● やり方:

-

5人ほどのグループをつくります。

-

1人目が書き出しの文(例:「ある日、森の中で…」)を書きます。

-

次の人は前の文を読んで続きの1文を書く、を繰り返します。

-

最後まで回して、1つの物語を完成させます。

-

完成したら全員で読み上げ発表!

● 指導のコツ:

-

「登場人物・場所・起承転結を入れよう」と事前にポイントを伝えると構成力が育ちます。

-

「○文以内」など制限を設けると集中力が増します。

-

想像力が広がり、ユーモアあふれる展開になることも多く、クラスで大笑いに。

3-7. 漢字探しレース(教室内アクティビティ)

対象学年:全学年(特に中学年向け)

学習目的:漢字の読み・意味理解、チームワーク

● 準備物:

-

教室内に貼る漢字カード(例:「森」「速」「思」など)

-

ワークシート(お題と記入欄つき)

● やり方:

-

教師が「意味」だけを読み上げます(例:「木がたくさん生えている様子」→「森」)。

-

子どもたちは教室内を探し、該当する漢字カードを見つけます。

-

自分のチームのシートに正しく書き写します。

-

制限時間内にいくつ見つけられるかを競います。

● ポイント・アレンジ:

-

チームで分担して探すことで協力性が育ちます。

-

カードはあえて難読な位置に貼ると運動にもなります。

-

漢字の使い方を文で説明させるとより深い理解につながります。

3-8. セリフを考えよう(会話文・感情表現)

対象学年:中学年〜高学年

学習目的:感情表現、会話文、表現力

● 準備物:

● やり方:

-

提示されたイラストを見て、「この時この子は何を言っている?」と想像してセリフを書く。

-

グループで発表し合ったり、劇にしてみたりする。

-

全体で「感情」「言葉づかい」などを意識して振り返る。

● 指導のコツ:

-

気持ちが分かりやすいイラストを用意すると取り組みやすいです。

-

文末表現(〜ね、〜よ、〜かな)を工夫させると実用的な力になります。

-

「おもしろセリフ部門」「優しさが伝わる部門」などで表彰しても◎。

3-9. 似ている言葉さがし(語彙の幅)

対象学年:全学年

学習目的:類義語の理解、語彙力アップ

● 準備物:

-

お題の言葉リスト(例:「走る」「大きい」「楽しい」など)

-

ワークシートまたはホワイトボード

● やり方:

-

教師が「お題の言葉(例:大きい)」を出します。

-

子どもたちは、それと似た意味の言葉をできるだけたくさん書き出します。

例:「でっかい」「広い」「巨大な」「広大」など。 -

個人戦・グループ戦どちらでもOK。

● ポイント:

-

国語辞典を使って調べながら進めることで、辞書引き学習にも。

-

「使い方の違い」「場面ごとの違い」などに触れると表現の幅が広がります。

3-10. 文の順番を直そうゲーム(論理的思考)

対象学年:中学年〜高学年

学習目的:論理的な構成力、読解力

● 準備物:

-

バラバラにした文(例:「彼は走った」「急いでいた」「電車に間に合いたかった」など)

-

文カードまたはワークシート

● やり方:

-

バラバラにされた文を配ります。

-

子どもたちはその文を「意味が通る順番」に並べ替えます。

-

結果を発表して、全体で答え合わせをします。

● 指導のコツ:

-

「理由→行動→結果」など、基本的な構成の流れを意識させる。

-

書き換え問題に発展させると、記述力も養えます。

4. アクティビティを効果的に使うコツ

◆ 「目的」を明確にして取り入れる

語彙を増やしたいのか、表現力を伸ばしたいのか、目的を明確にすることで活動の意味が深まります。

◆ 勝ち負けより「参加の楽しさ」を大切に

競争心は学びの原動力になりますが、負けて落ち込む子もいます。「参加することの楽しさ」に焦点を当てる声かけを大切にしましょう。

◆ 学年や学習状況に応じてルールを調整

1年生にはルールを簡単に、高学年には内容を難しく。柔軟にルールを変えることで、どの子も活躍できます。

◆ 振り返りや発表の時間を設ける

活動の最後に「気づいたこと」「おもしろかった言葉」などを共有させることで、学びが深まります。

5. まとめ

国語の授業は、「言葉っておもしろい!」「もっと話したい、書きたい」という気持ちを育てる場です。

今回紹介したアクティビティは、すぐに使えるものばかり。ぜひ、授業や家庭で取り入れてみてください。

遊びながら学ぶ国語活動は、学びと楽しさをつなげる最強の方法です。

6. よくある質問(FAQ)

Q. 1人でもできる国語アクティビティはありますか?

→「似ている言葉さがし」「セリフづくり」などは個人でも取り組めます。作文や日記に応用しても◎。

Q. 国語アクティビティを家庭で行うポイントは?

→「楽しみながら」がキーワード。ゲーム感覚で褒めながら進めると効果的です。

Q. 高学年でも盛り上がるゲームはどれ?

→「作文リレー」「順番直しゲーム」など、論理力や創造力を使う活動が特におすすめです。

✨関連記事はこちら👇